杨梅树下和事佬 化解百姓千千结

——来凤三胡法庭审判员袁志平和他的调解经

在有“杨梅之乡”美称的来凤三胡一带,袁志平这个名字可谓家喻户晓。虽然他只是三胡法庭一名很普通的法官,但在老百姓的眼里,他却是最有学问的“秀才”。46岁的他没办过什么惊天动地的大案,却理顺了辖区百姓的家长里短。

自1989年从中南民族大学毕业分配到乡镇法庭工作开始,他始终扎根山区,从书记员做起,一步一个脚印,为山区百姓执掌法律公平,成为来凤法官队伍中的基层楷模——每年,他经手办理的案子结案数及结案率都在全院名列前茅,特别是在近8年时间里,他承办的案件,竟然神奇地达到了无发回、无改判、无申诉、无缠诉、无上访的“五无”水准。

2007年至2009年,他连续3年以全院办案最多成为办案能手;2010年和2011年,他又因案件调解率在全院最高成为调解能手。今年,他被评为来凤县政法战线十佳干警。

10月21日,记者前往来凤采访了这位杨梅树下的“和事佬”。

记者 王世平 通讯员 姚源盛 向世斌

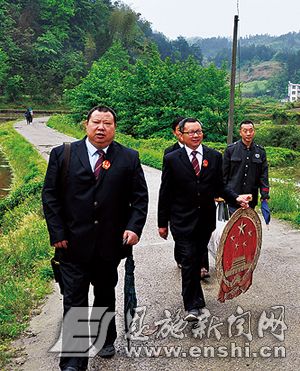

袁志平(右二)和三胡法庭同事们一起下乡征求群众意见。

在袁志平成功调解结案后,当事人签订调解协议。

袁志平和同事下乡开庭审案。

用真情丰富法律内涵

农村各种各样的官司与纠纷,就像乱麻一样会打很多结,袁志平无疑就是解这些结的高手。

虽说法不容情,但在法官袁志平这里,他却用真情丰富了法律的内涵,常常使原告和被告这对冤家露出笑脸、言归于好。

长年在基层摸爬滚打,袁志平对农村那些家长里短、鸡毛蒜皮的“小事”有着独特的认识。采访中,他告诉记者:“做好审判当中的调解工作,既有利于彻底解决纠纷,实现当事人和睦团结,保持良好的合作关系,化解社会矛盾,维护社会稳定,又有利于人民法院节约司法资源,提高办案效率;既有利于案件执行,保障当事人的合法权益,又有利于预防纠纷,减少当事人上访,申诉或缠诉等;既有利于使自己在相同的时间多办案件,又避免自己就法律事实是否成立、法律行为是否有效等问题作出困难的法律判断。”

因此,在日常工作中,他始终将调解意识放在第一位,充分运用自己的调解能力、经验和艺术,解决了大量的民事案件,并且以自己的行动形成全庭注重调解的格局——在他的带动下,三胡法庭达成一种共识,即以司法为民为宗旨,身体力行为老百姓解决实际问题,认真调解每一个案件,坚持从立案到审判、执行,案件不分大小、繁简,认真捕捉每一个调解机会,寻求每一点调解希望,苦口婆心做思想工作,不到山穷水尽不罢休。2010年,滕某的丈夫因交通事故死亡,肇事者给其赔偿各项损失20余万元,滕某与公婆为分割赔偿款诉讼至法庭。死者是家里的独子,滕某还有两个不到10岁的孩子,而滕某公婆也年高体弱。袁志平认为此案如果处理不好,会使这个家庭彻底破裂。为此,他先后开庭3次,两次庭外调解,还多次找当事人的亲戚朋友做思想工作。在他苦口婆心的劝说下,当事双方最终达成协议,顺利分割了补偿金,促进了家庭和谐。

黄某夫妇曾是一对很恩爱的夫妻,只因其妻患有精神病,从2009年开始,黄某曾3次起诉要求与其妻离婚。每一次黄某起诉后,袁志平都会给他耐心地做工作:夫妻之间,本身就有相互扶养的义务,而且离婚更会加重其妻的病情,不仅如此,还会严重影响到孩子的生活和学习……就这样,在袁志平的劝说下,黄某起诉3次,又撤诉3次。现在,他不仅基本治好了妻子的疾病,其孩子也考上了某知名大学。

用汗水擦亮法庭窗口

在乡镇法庭办案,与法院机关各庭室有着较大的区别。机关各庭室是立审分离,即立案庭不负责审理,审判庭不负责立案。而在乡镇法庭,工作人员即是案件的立案人也是审理人,有时候还要负责信访接待和执行。长期在基层法庭工作的袁志平也是这样一个多面手,而且他经手的很多案件,在立案阶段就认真了解矛盾的起源和当事人的诉讼请求,并提前介入矛盾纠纷,给当事人做好思想工作,以便为审理时的调解打下基础。为了将“便民、利民”落到实处,方便群众诉讼,他还会经常“没事找事”给自己揽活,让那些缺乏诉讼常识的当事人能够及时获得司法救济,以减轻当事人的负担。

去年10月,姚某要求与杨某离婚,因两人已分居多年,夫妻感情也彻底破裂,但是杨某因患病身有残疾,立案时,袁志平就给姚某做了大量工作,要求姚某适当给其丈夫部分经济帮助,姚某虽然条件困难,也答应找亲戚借。因两人在农村信用社还欠有部分贷款,袁志平又主动与信用社联系,信用社免除了贷款利息。审理中,当事人双方很快达成了调解协议。

今年6月,向某之子与其堂兄之女发生打架,其堂兄打了向某的儿子一耳光,此案先到派出所解决,因其堂兄拒绝支付医疗费,被派出所拘留了10天。向某到法庭起诉要求其堂兄赔偿医疗费等。袁志平在给向某堂兄送应诉通知书及起诉状副本时,他发现两家房子相邻,通过走访证实原来两家关系不错。但因这次纠纷,其堂兄受到行政拘留,导致矛盾激化,如处理不好,可能引发仇怨。为此,袁志平先给向某堂兄做好调解工作,最后又返回来给向某做工作,最后就在双方当事人的家里将此案了结,向某撤诉。

乡镇法庭是法院系统最前沿的窗口,在袁志平眼里,只要把“便民、利民”的司法为民的宗旨落实到司法活动的各个环节中,就能使这一窗口发散出闪亮的光芒。

用脚印丈量公平正义

巡回办案、农家开庭是近年来我州各地乡镇法庭工作人员深入基层、化解群众矛盾纠纷的重要举措。这种做法,一方面能更好地创造一个心平气和的场所进行调解,另一方面又能拉近当事人与法官的距离,减轻当事人的负担。

袁志平也是如此。在23年的法庭工作中,他常年坚持巡回就地办案,用脚印丈量着公平正义,当事人家里、村委会、田间地头、事故发生地都是他调解的地方。

2011年12月,徐某要求与其妻子田某离婚,但徐某却因抱病卧床,不能到法庭参加审理,袁志平在立案时了解到这一情况后,决定到徐某家里开庭,还邀请了双方亲友旁听,最后通过调解,圆满解决了两人不幸的婚姻纠纷。

2012年6月,黄某年高体弱,又因交通事故身体致残,而其几个子女为其赡养问题相互推诿,黄某起诉后,因黄某不能行走,袁志平等法庭工作人员到黄某所在的村委会进行了巡回开庭审理,邀请了当地村委会干部参与调解,还要求村里动员周边村民参与旁听。通过调解,最后不仅圆满解决了黄某的赡养问题,也使当事人受到了法律教育,还通过这次巡回开庭,给当地村民上了一堂生动的法制课。

不仅在案件的审理阶段注重调解,在案件执行过程中,袁志平也很注重调解,并力求每个案件都能做到执行和解,促使当事人自动履行。

袁志平说:“简单粗暴的强制行为不能达到预期目的和效果,反而容易导致纠纷扩大,矛盾激化,对立情绪尖锐,使案件执行陷入死胡同。”所以,在执行案件时,他非常注重疏导和劝解,既会做好被执行人积极履行义务的工作,又会做好申请人尊重客观事实、体谅被执行人实际困难的工作,最终促使矛盾双方形成共识,达成执行和解协议。来凤县人民法院有关统计表明,近几年三胡法庭执行的案件中,98%以上都是以当事人自动履行或者执行和解方式结案的。

在采访结束时,袁志平对记者说:“乡镇法庭虽然条件差,但最能体现一个人的价值,也是一个最能展示工作能力的平台。在法庭工作越久,就越了解百姓疾苦和心声。对我来说,这个工作刚好适合。”